2025/7/11 更新

照合箇所の指定・テンプレート作成のコツはある?

照合箇所の指定・テンプレート作成の仕方によっては、照合機能の解析が上手くいかない場合があります。

ここでは照合機能の解析精度を上げるような照合箇所指定のコツをご紹介します。

また、テンプレートの作成方法によっては様々な校正物で流用が可能となるのでそのコツもについてもご紹介します。

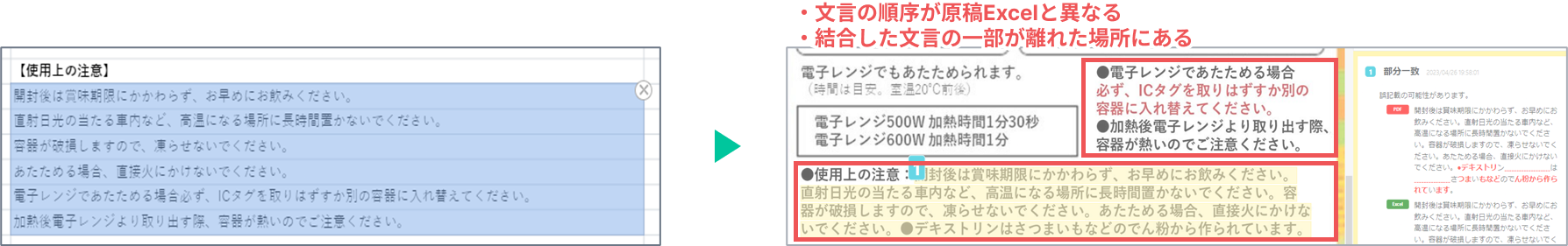

1.基本的に単体セルで指定する

照合する文言の文字数が少ないほど、精度高く検出することができます。範囲選択においては基本的に、セルを結合せず単体セルとして設定を推奨します。

結合した範囲内の文言順序が原稿Excelと校正対象PDFで異なったり、デザインデータ上で離れた場所にあると、正しく検出できず黄色/赤色アラートとなる可能性があります。

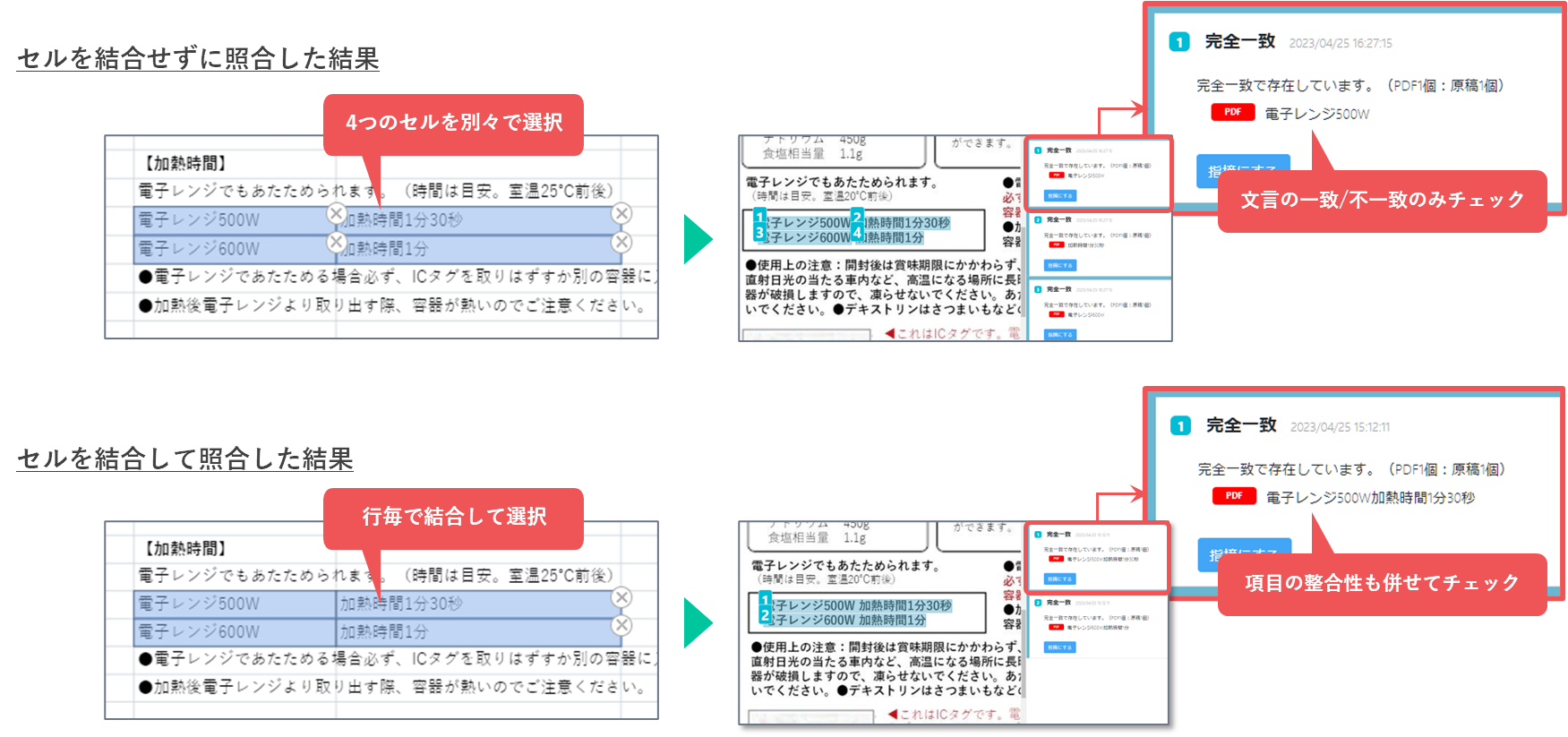

● 単体セルで範囲選択した場合

● 複数セルで範囲選択した場合

あえて複数セルを結合する

順番や組み合わせが重要な箇所は、結合することで内容の確認も併せて実施できます。

結合範囲が広くなるほど正しく検出できなくなる可能性が上がるので、結合する際はなるべく少ないセル数にしてください。

セルを結合する際、セルとセルの内容の間に文字を挿入した上で結合し照合することも可能です。

詳しい設定方法は「セルの照合設定」の結合文字をご参照ください。

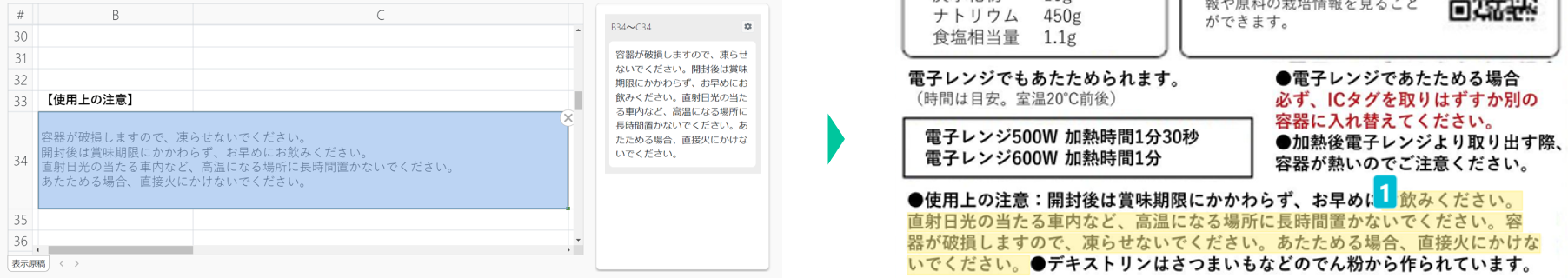

2.照合箇所毎の文字数を少なくする

セル内の文字量が多いほど、正しく検出できずに黄色/赤色アラートとなってしまう可能性が上がります。

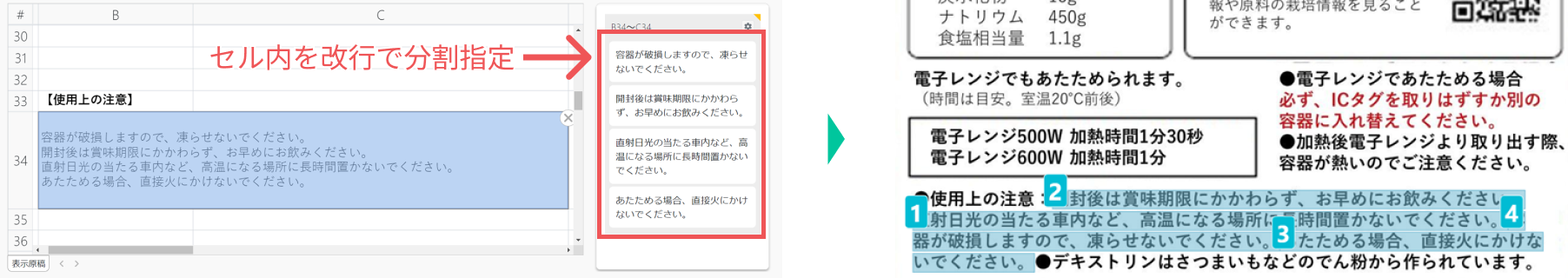

文言の文字数が短いほど照合の精度を上げられます。セル内で改行がされていればreview-it! の画面上で分割することが可能ですのでご活用ください。

詳しくは、「セルの照合設定」のセル内の改行ごとに分割して検出するをご参照ください。

● セル内分割をしない場合

● セル内分割をした場合

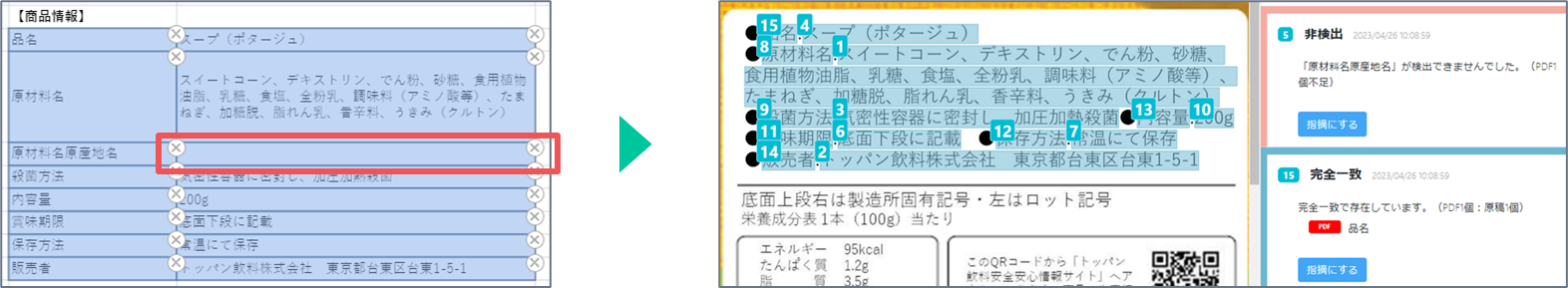

3.記載されるかどうかが商品に依存する項目は個別に設定する

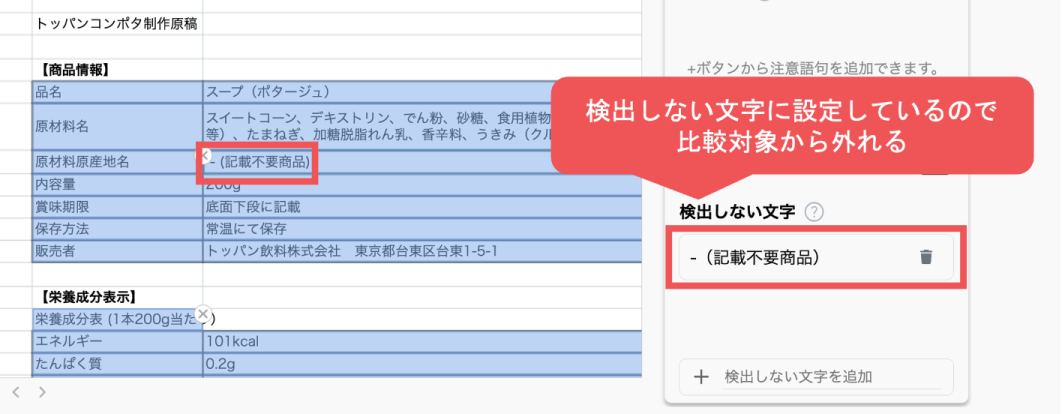

特定の文字列で空白を表現している場合:「検出しない文字」の設定を活用

空欄を示す文字列を「検出しない文字」に定義しておくことで、照合の対象外とすることができます。設定方法は別記事「検出しない文字の設定」をご参照ください。

記入しない項目は空白にしている場合:そのまま範囲指定してOK

他のセルと同様に範囲指定してください。空白セルは照合の対象外となるので影響はありません。

解決しない場合はこちらからお問い合わせください。

© 2025 TOPPAN Digital Inc.